Способ был защищён патентом на изобретение RU 2711319, но я прекратил действие патента и теперь способ можно использовать свободно. В официальных документах с этим способом должен быть указан автор изобретения - Сватеев Виктор Алексеевич.

СПОСОБ ПРИВЕДЕНИЯ ОРУЖИЯ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ ПОПАДАНИЯ ДВУХ СЕРИЙ ПО 4 ВЫСТРЕЛА

Стрелок или артиллерийское орудие принимает требуемое для приведения оружия положение для стрельбы (изготовку) и стреляет первую серию 4 одиночных выстрела, после чего меняет положение, например, покидает огневой рубеж. Попадания (пробоины) первой серии помечаются.

Затем стрелок или артиллерийское орудие опять занимает требуемое положение для стрельбы и стреляет вторую серию 4 одиночных выстрела в ту же мишень.

Примечание: Повторное занятие положения для стрельбы второй серии необходимо потому, что стрелок или орудие каждый раз изготавливаются к стрельбе несколько иначе и требуется усреднить эту ошибку.

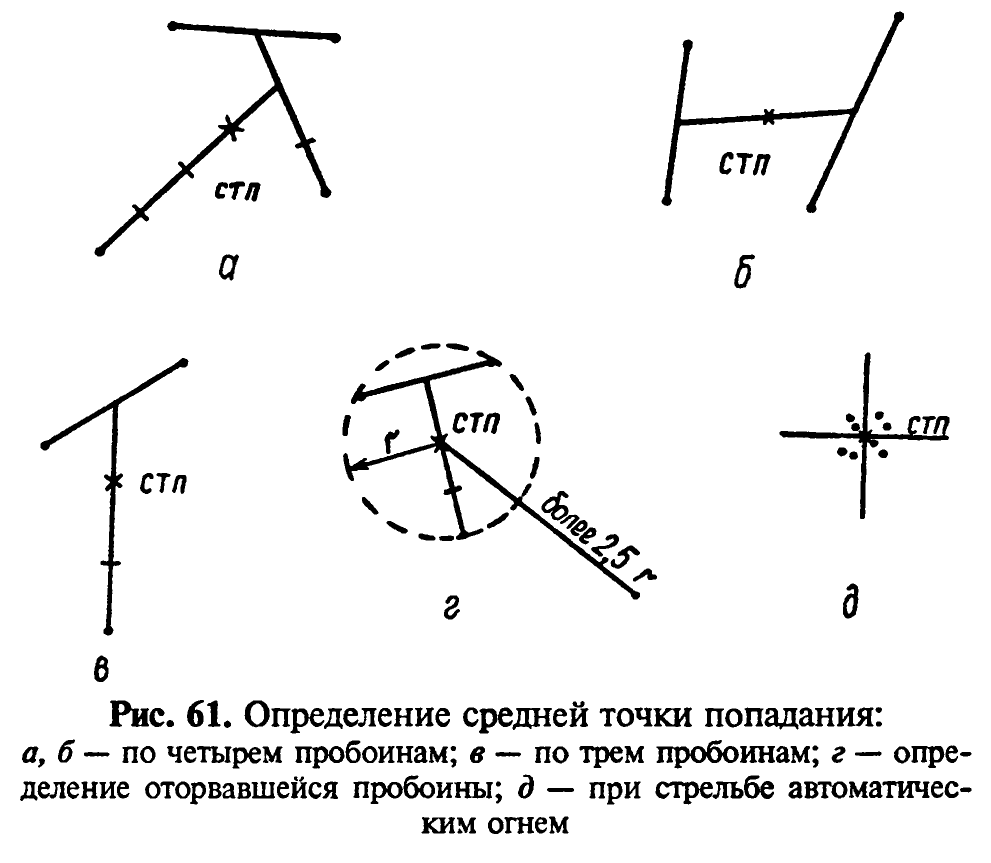

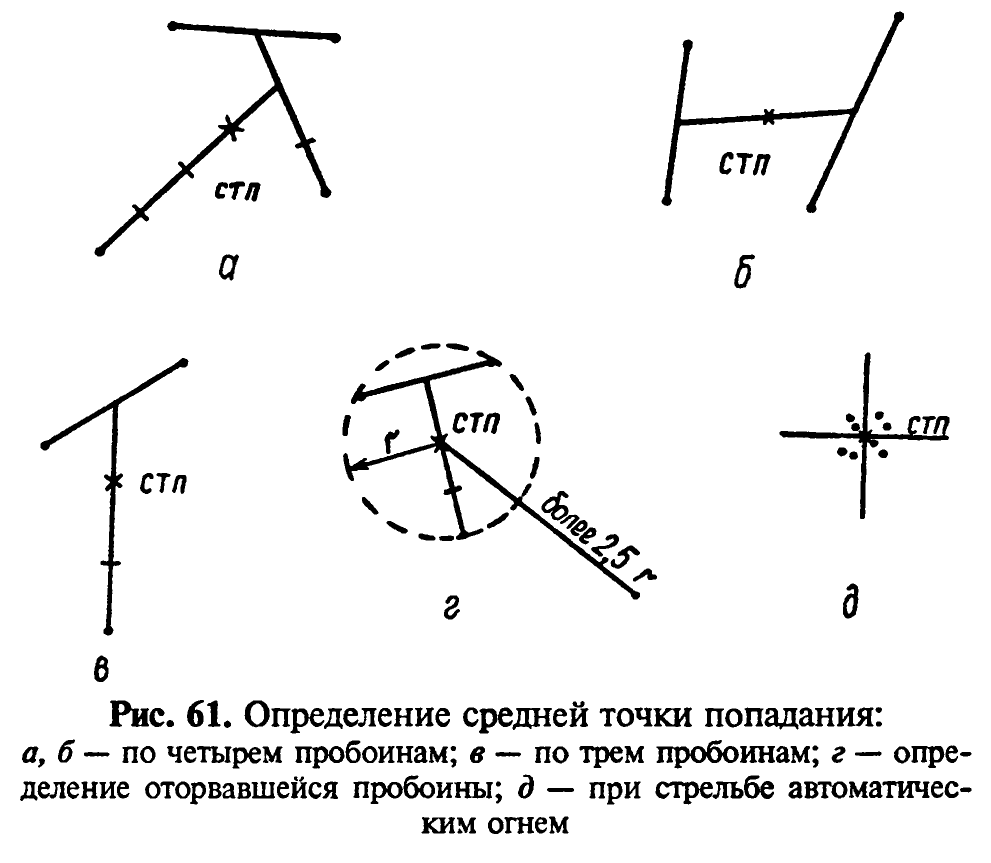

Рис.1

Для определения средних точек попадания каждой серии используют любой из известных способов - Рис.1.

Затем находят середину между средними точками попадания первой и второй серии, которая и будет средней точкой попадания двух серий выстрелов (СТП-1+2).

Затем измеряют отклонение СТП-1+2 от контрольной точки, по инструкции прицела определяют необходимые корректировки прицела и корректируют прицел.

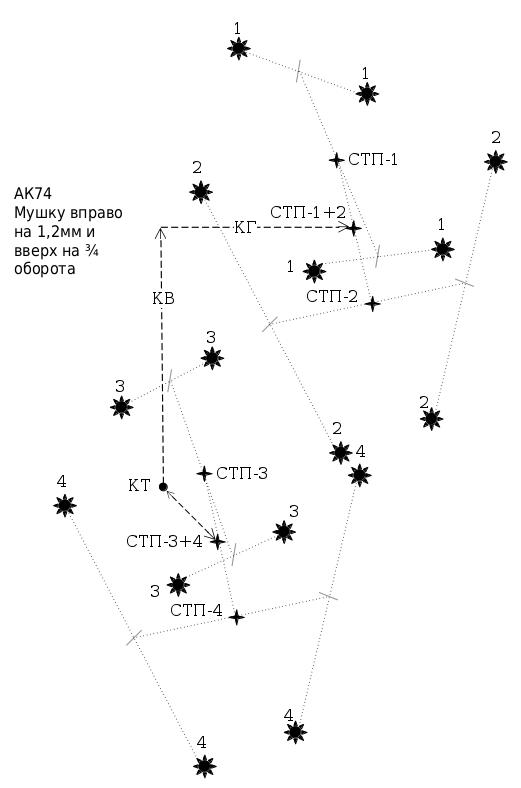

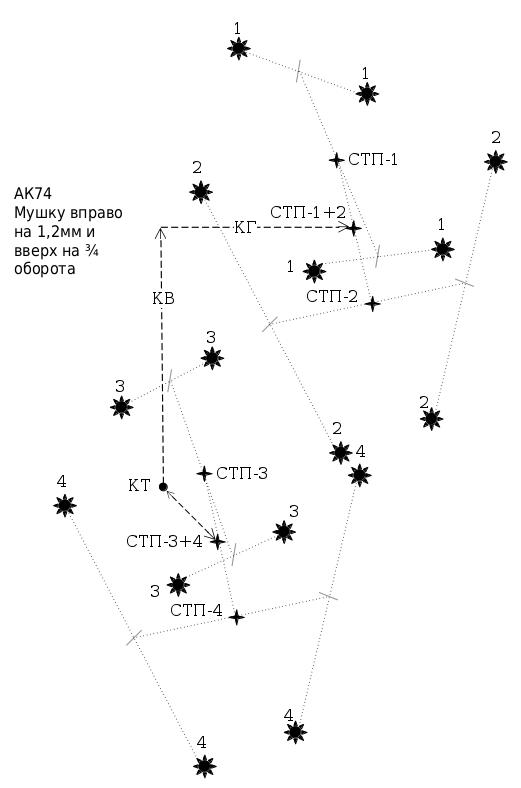

Например, на Рис.2 в каждой серии средняя точка попадания найдена по варианту б) Рис.1: СТП-1 первой серии и СТП-2 второй серии. Затем найдена середина между СТП-1 и СТП-2, которая является средней точкой попадания двух серий выстрелов (СТП-1+2). По отклонению СТП-1+2 от контрольной точки КТ определены величины требуемых корректировок по горизонтали КГ и по вертикали КВ.

После корректировки прицела бой оружия проверяют также двумя сериями по 4 выстрела по общей средней точке попадания этих серий - Рис.2, серии 3 и 4, отклонение от КТ их общей СТП-3+4.

По СТП двух произвольных групп попаданий

Рис.2

Отличается от варианта по СТП серий тем, что попадания первой серии не помечают, а после второй серии все попадания разбивают на 2 компактные группы. Затем определяют средние точки попадания каждой группы и среднюю точку попадания двух серий как середину между средними точками попадания групп.

Всё остальное делается как в варианте по СТП серий, в том числе положение для стрельбы второй серии принимается повторно.

Этот вариант экономит время на приведение, но по группам невозможно проверить кучность боя оружия, поскольку кучность групп как правило меньше кучности серий. Поэтому этот вариант применять, когда необходимо быстро привести оружие к нормальному бою и не требуется проверять кучность боя.

При разном количестве попаданий в сериях

При не равном количестве попаданий в сериях или группах из-за промаха (промахов) расстояние между СТП-1 и СТП-2 делят на столько равных отрезков, сколько выстрелов попало в мишень в обоих сериях, и СТП-1+2 находят отложив от СТП-1 столько отрезков, сколько попаданий во второй серии или группе, либо отложив от СТП-2 столько отрезков, сколько попаданий в первой серии или группе. Это принцип варианта а) на Рис.1.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

5 см отклонения СТП от КТ - это слишком большой допуск

У нас принято считать автоматы и пулемёты приведёнными к нормальному бою если средняя точка попадания (СТП) серии из 4 одиночных выстрелов отклонилась от контрольной точки (КТ) в любом направлении не более чем на 5 см - [1], ст. 88; [2], ст.113.

Но такая ошибка означает, что уже на дальности 100 м СТП смещена от центра цели до 5 см и потому вероятность попадания хуже, чем при совмещении СТП с центром цели. А по мере роста дальности до цели ошибка приведения увеличивается кратно дальности и в результате:

- если на дальности 100 м СТП на 5 см ниже/выше КТ, то на дальности 300 м СТП на 15 см ниже/выше КТ и когда стреляем по головной фигуре (залёгшая пехота, высота 30 см), то СТП оказывается не в центре, а на нижнем/верхнем краю цели (30см/2) и потому как минимум половина пуль идёт ниже/выше цели; дальше 300 м СТП выходит за контуры цели и вероятность попадания устремляется к нулю;

- если на дальности 100 м СТП на 5 см правее/левее КТ, то на дальности 200 м СТП на 10 см правее/левее КТ и когда стреляем по мишени № 5 а (противник в окопе с высокими боковыми брустверами, ширина 23 см), то СТП оказывается не в центре, а на правом/левом краю цели (23см/2) и потому как минимум половина пуль идёт правее/левее цели; дальше 200 м СТП выходит за контуры цели и вероятность попадания устремляется к нулю.

Такую неточную стрельбу мы получаем из-за ошибки приведения оружия к нормальному бою даже при отсутствии других ошибок стрельбы. При этом мушку и на АК74, и на ПК можно завернуть-вывернуть или сдвинуть вбок с помощью ПРБ с какой угодно точностью, двигая СТП так же с какой угодно точностью, хоть до половины сантиметра.

Почему в наших руководствах допускается 5-ти сантиметровая ошибка приведения? И как её уменьшить?

Рис.3

Для ответа на этот вопрос вспомним про вероятностный характер рассеивания выстрелов, который гарантирует, что практически все пули — 99,3% — попадут в известный прямоугольник рассеивания данного оружия, но в какое именно место прямоугольника попадёт каждая пуля предсказать невозможно - Рис.3, источник [6]. Четыре пули, которыми мы приводим оружие к нормальному бою, могут нормально рассеяться вокруг истинной СТП, но могут рассеяться и ненормально и показать ложную СТП. Причём, следующая серия в 4 выстрела обязательно рассеивается по-другому и показывает другую СТП, возможно, тоже ложную. То есть, существует рассеивание не только выстрелов, но и рассеивание СТП серий. 5-ти сантиметровый допуск отклонения СТП от КТ в наших руководствах по оружию и является радиусом рассеивания СТП для серий в 4 выстрела.

Вывод: проблема не в конструкции механизмов регулировки прицела, а в том, чтобы определить истинную СТП.

Ещё в 1934г. в СССР было установлено: «Расположение средней точки попаданий будет определено тем точнее, чем больше будет сделано выстрелов… При стрельбе на небольшие дальности (до 600м) для сравнительно точного определения СТП достаточно произвести 15-20 выстрелов» - [3], стр. 124. До сих пор 20-ю выстрелами у нас проверяют, например, рассеивание каждой партии изготовленных патронов.

Кроме того, в 1940 году сделан вывод:

«По 5 выстрелам даже с совершенно безукоризненным минимальным рассеиванием о положении СТП судить преждевременно» - [3], стр. 124.

Поэтому наша традиция приводить оружие 4 выстрелами не основана ни на теории, ни на практике, а является ошибочной традицией экономить патроны на приведении оружия. При этом не учитывается, что экономия патронов на приведение снижает точность стрельбы не только в бою, но и в мирное время на огневой подготовке, что влечёт повышенные нормы расхода патронов при выполнении упражнений Курса стрельб. Полагаю, что повышение расхода патронов на выполнение упражнений Курса стрельб кратно превышает экономию патронов при приведении. Про точность стрельбы в бою с такой ошибкой приведения и говорить не приходится.

Сколько выстрелов разумно-достаточно для определения СТП при приведении оружия к нормальному бою?

Рис.4

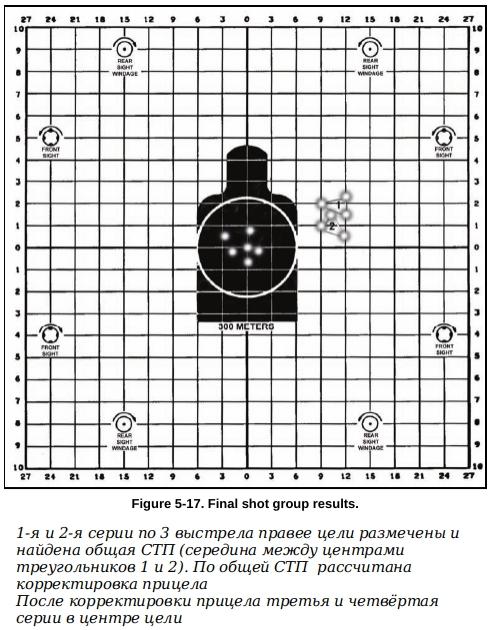

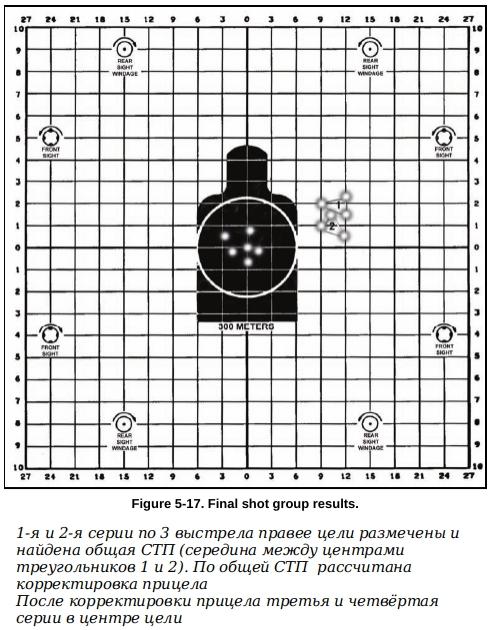

Для ответа на этот вопрос не зазорно обратиться к иностранному опыту. Винтовки серии М16-/М4 традиционно приводятся к нормальному бою шестью выстрелами — [4], Section II. ZERO RANGE и [5], абзацы с 5-44 по 5-46. Причём делается это двумя сериями по 3 выстрела с последующей проверкой также двумя сериями по 3 выстрела - Рис.4:

«5-45. Проведение 25-метрового обнуления:

- Солдат стреляет группой из трёх выстрелов по мишени на дальности 25 м;

- Линия огня очищается и он подходит к мишени, … соединяет линией пробоины группы и помещает номер 1 в центр группы;

- Солдат возвращается на линию огня и стреляет второй группой;

- Линия огня очищается и солдат подходит, чтобы изучить вторую группу выстрелов, соединить и отметить центр группы номером 2.

- Солдат соединяет центры двух групп выстрелов и отмечает середину этой линии Х (крестиком).

- … стрелок определяет настройки прицела, которые ему нужно сделать - ближайшие к X показатели на горизонтальной и вертикальной линиях рамки мишени.»

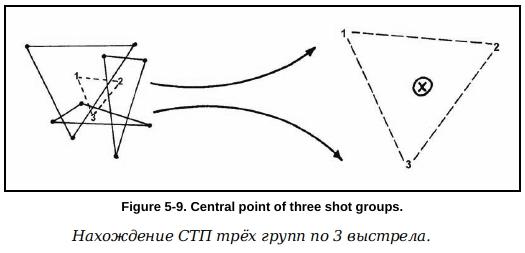

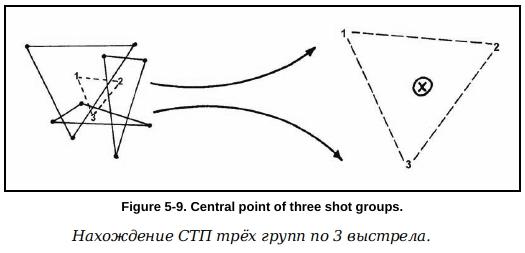

Более того, в определённых случаях М16-/М4 приводятся 9-ю выстрелами - тремя сериями по 3 выстрела: «5-27. Три группы выстрелов на Figure 5-10 представляют допустимую кучность... Солдат, стреляющий этой группой выстрелов, должен внести в прицел изменение влево 10 и вниз 4.» - [5]. Американский способ нахождения СТП трёх групп выстрелов показан на Рис.5.

Замечу, что американская традиция стрелку самому отмечать его пробоины является сомнительной, потому что стрелок, увидев куда и на сколько от КТ отклонились пробоины, может подсознательно или даже сознательно взять поправку при следующей серии выстрелов, чем исказит расчёт поправок в прицел. Наша традиция при приведении оружия к нормальному бою не показывать стрелку его пробоины является обоснованной. Но американское приведение оружия не просто большим количеством выстрелов, а именно двумя или тремя сериями надо признать целесообразным, потому что это позволяет ещё и усреднить ошибку изготовки к стрельбе. Ведь стрелок не может каждый раз занимать положение для стрельбы с одинаковым до градуса углом между стволом оружия и своим телом, с одинаковым до миллиметра положением приклада в плече, с одинаковым до сантиметра положением ног и рук. Новая изготовка к стрельбе при каждой серии и усредняет ошибку изготовки.

Рис.5

В наставлении FM 3-22.9 допустимая ошибка приведения M16-/M4 к нормальному бою не указана. Когда 5 из 6 пуль двух серий попадают в отмеченный на фигуре круг, то оружие считается приведённым и ни СТП, ни его отклонение от КТ (центра круга) не определяются — [5], п.5-45, п.п.(8). Но этот способ определять приведённое оружие нельзя признать точным. Потому что чем лучше кучность боя, тем большую ошибку приведения может давать этот способ.

Например, если кучность боя средняя, то 6 выстрелов распределяются от края до края 4-сантиметрового круга на фигуре и СТП получается очень близко к КТ (центру этого круга). То есть, ошибка приведения очень мала.

Но на Рис.4 поперечник рассеивания 6 пробоин в центре мишени составляет около 2см, то есть вдвое лучше, чем у среднего стрелка. И если эти 6 пробоины попали бы левее и выше так, что левая верхняя пробоина вышла бы за пределы круга, а остальные 5 пробоин остались бы в круге, то и такое оружие у американцев считалось бы приведённым к нормальному бою. Но тогда общая СТП этих двух серий была бы на клетку (1см) выше и на клетку (1см) левее КТ (центра круга), то есть ошибка приведения (гипотенуза прямоугольного треугольника) составила бы 1,4см, что равно 5,6см на дальности 100м - хуже, чем наши 5см. Таким образом, американский способ определения приведённого оружия из автоматчика/пулемётчика, имеющего отличную кучность, может сделать посредственного стрелка по причине очень большой ошибки приведения. Перенимать такой способ определения приведённого оружия ни в коем случае нельзя. Надо по нашей традиции приведение оружия определять по отклонению СТП от КТ.

Объединив всё лучшее из нашего способа приведения со всем разумным из американского способа, я и разработал способ приведения оружия к нормальному бою с использованием средней точки попадания двух серий по 4 выстрела, указанный в начале этой страницы.

Как проверить, на сколько приведение по СТП 2-х серий точнее стандартного

Методика исследования ошибки приведения по СТП двух серий по 4 выстрела, а также образец ведомости и оценки результатов.

ИСТОЧНИКИ

[1] «Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н)», Главное управление боевой подготовки Сухопутных войск, Уч.-изд., 1982 г.

[2] «Руководство по 7,62-мм пулемётам Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ и ПКТ», Военное издательство Министерства обороны СССР, 1979 г.

[3] «Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 3. Современные отечественные патроны. Как создавались легенды», В.Н. Дворянинов, Климовск, Д'Соло, 2015.

[4] FM 23-9 «Marksmanship 5.56-mm M16A1 and M16A2 rifles», By Order of the Secretary of the Army, 3 July 1989, Distribution: Active Army, USAR, and ARNG.

[5] FM 3-22.9 «Rifle marksmanship M16-/M4-series weapons», Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 10 February 2011; DISTRIBUTION: Active Army, Army National Guard, and U.S. Army Reserve.

[6] «Эффективность стрельбы из автоматического оружия», Шерешевский М.С., Гонтарев А.Н., Минаев Ю.В., ЦНИИ Информации, 1979 г,